Quand les quatre moineaux se la jouent "Pascal Poot"

J'imagine que vous le connaissez : c'est le gars dont les tomates apprennent à résister à la sécheresse et au mildiou (entre autres). Comment ? Sa pédagogie tomatière est toute simple : soit tu apprends, soit tu crèves.

Ce type tout maigre avec un chapeau, aurait découvert empiriquement un truc que les "plus grands" (1) chercheurs n'auraient même pas soupçonné . Des reportages lui ont été consacrés, que ce soit sur ARTE(2) ou dans Paris-Match(3). C'est classe ! Mais peut-on vraiment "apprendre" des choses à un plant de tomates et est-il possible que les graines de Pascal Poot aient un petit "quelque chose" de plus qui justifie leur achat ?

Mais soyons sérieux, j'aimerais bien comprendre de quoi il retourne. Alors, j'ai fait deux choses : j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur la question (ou presque !). Et j'ai joué à l'apprenti-Pascal-Poot : j'ai laissé deux pieds de tomate se débrouiller tous seuls dans mon jardin l'été dernier... en me disant qu'ils allaient crever. Mais non.

Sanka est une tomate précoce, à port déterminé. Elle s'arrête de pousser dès qu'elle a atteint une certaine taille, ce qui est bien pratique. Je la connais : je sais que c'est une brave. Au printemps 2019, comme il me restait un plant, je l'ai installé en bordure du potager.

Au début, je l'ai un tout petit peu tuteurée, mais elle a son petit caractère et a préféré ramper sur le sol. Je l'ai laissée faire : ça lui a plu... tant que le temps est resté sec.

Mais en fin de saison, alors que je m'apprêtais à faire la récolte du siécle (j'avais déjà préparé ma balance) , voilà ce que j'ai ramassé :

Une longue période de sécheresse suivie de pluies abondantes à l'automne et voilà mes Sanka toutes pourries ! Hé oui, nous ne sommes pas dans l'Hérault.

Peut-être, malgré tout, Sanka a-t-elle "appris" à résister à la sécheresse PUIS aux pluies d'automne (on peut rêver). J'ai récolté des graines et je viens de les semer. On dirait une tomate normale. A cet âge-là, elles se ressemblent toutes.

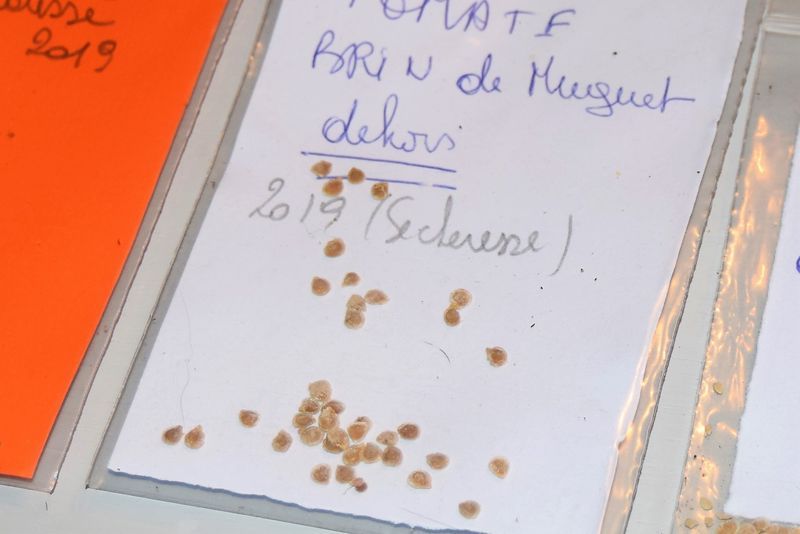

Ce n'est pas tout. J'ai aussi soumis à des conditions de vie à peine soutenables, un autre pied de tomates. Cette fois, un brin de muguet. Elle a poussé en plein cagnard, orientation Sud. Je ne l'ai pas arrosée une seule fois et je vous assure qu'il a fait bien sec, cet été. Malgré sa silhouette chétive et son air souffreteux, elle a tout de même réussi à produire deux petites tomates mûres (et une autre qui est restée toute verte).

Si celle-ci n'a pas appris à résister à la sécheresse, c'est qu'elle est vraiment biesse !

On voit qu'elle a soif, mais elle a tout de même survécu, la vaillante ! (Dans la serre, les plants de "brin de muguet" mesurent plus de 2m de haut !)

J'ai récolté des graines et je vais les semer (oui, j'avoue, j'avais oublié, heureusement que j'ai décidé d'enfin terminer cet article).

Reste plus qu'à attendre. En fait, je ne sais pas trop ce que j'attends. Si, cet été encore, le temps est très sec et que mes tomates issues de graines "Pascal Pootées" se montrent particulièrement adaptées, je pourrai sans doute en déduire qu'elles ont "appris" à résister. S'il fait humide, ben... on verra. On ne peut pas dire grand-chose sur base de deux plants de tomate.

Pour la suite de l'article, on va parier que Pascal Poot est sincère et qu'il ne raconte pas de carabistouilles pour se faire mousser. Ce n'est pas une certitude : je me méfie toujours des jardiniers qui disent obtenir des résultats extraordinaires et organisent des stages à 200€ le week-end. Mais enfin, on va dire que... Dans ce cas, il y a forcément une explication à ce qu'il observe, c'est-à-dire ceci :

- La première année, quand il a installé ses plants dans son terrain aride où il ne pleut pas (ou très peu), il a obtenu des tomates toutes petites et chétives, en petite quantité.

- Il a récolté les graines de ces tomates et les a semées l'année suivante. Il a déjà obtenu des plants plus productifs et résistants à la sécheresse.

- Et l'année suivante, la récolte a encore été meilleure.

Hypothèse 1 : la sélection

Pascal Poot aurait sélectionné les pieds les plus résistants à ses conditions de culture particulières.

Explication :

- Imaginons une population de tomates qui doivent tout à coup survivre avec très peu d'eau. La plupart vont mourir plus ou moins rapidement mais parmi elles, il s'en trouve peut-être quelques-unes qui vont mieux tenir le coup : ce sont celles qui possèdent dans leurs gènes une petite différence qui leur permet de résister à la sécheresse jusqu'à produire des graines.

- Imaginons que Pascal Poot récolte ces graines et qu'il les sème

- Si les conditions ne changent pas, la proportion de plantes résistantes à la sécheresse sera plus grande dans cette nouvelle population que dans la génération précédente.

La plupart de nos légumes actuels ont été sélectionnés de cette façon... à partir de millions de plant cultivés pendant des centaines d'années dans des millions de champs (4). S'il était possible de sélectionner ainsi des plantes hyper-intéressantes en quelques générations sur un ou deux hectares de culture, sans rien faire de particulier, il me semble que ça se saurait. Mais enfin, pourquoi pas ?

Hypothèse N°2 (plus subtile) : l'épigénétique

Certains gènes sont activés ou bloqués en fonction des besoins de la plante, ces modifications dites "épigénétiques" se transmettent à la descendance.

Voilà le principe : comme chacun sait, le patrimoine génétique des êtres vivants (nous et les tomates) comporte des milliers de gènes dont beaucoup sont... inutilisés. Il peut y avoir à cela différentes raisons. Je vais prendre un exemple (inventé) au hasard : imaginons un plant de tomates qui a toute l'eau qu'il lui faut sous la main. Soit parce qu'il pleut, soit parce que son jardinier l'arrose. Toute son énergie peut alors être consacrée à des choses plus utiles qu'à mettre en place des stratagèmes économiseurs d'eau. Les gènes qui contrôlent ces mécanismes énergivores et inutiles sont alors "bloqués".

Mais si la plante vient à manquer d'eau, le blocage cesse : les gènes en question redeviennent fonctionnels.

Voilà, c'est ça l’épigénétique : les gènes ne sont pas modifiés, ils sont seulement activés ou bloqués en fonction des circonstances.

Le plant de tomates n'a rien appris, il a seulement mis en route des savoir-faire qu'il possédait déjà dans ses gènes mais dont il n'avait pas besoin jusque-là.

Ce n'est pas fini ! Rappelez-vous des paroles de Pascal Poot :

Les plantes, elles apprennent à résister aux maladies, aux excès d'eau et à la sécheresse. Tout ce qu'elles apprennent, elles le transmettent à leurs descendants, 'est à dire aux semences !

Vous imaginez la maman tomate en train d'expliquer à ses petites semences comment faire pousser ses racines profondément pour trouver de l'eau ? Ridicule, n'est-ce pas ? Pourtant on sait que, chez les plantes en tout cas, les blocages et déblocages épigénétiques acquis par une génération peuvent se transmettre à la génération suivante... via les graines.

Il est donc possible que les plants tomates qui ont dû vivre avec peu d'eau produisent des graines portant, sur leurs gènes, des marques épigénétiques d'activation ou de blocage adaptées à ces conditions.

En conséquence, il est aussi possible que les plants de tomates qui en sont issus soient déjà "prêts" à vivre en milieu aride. Mais ça reste une hypothèse...

Et comme vous avez bien tout lu, vous avez compris que ces marquages étaient réversibles. Donc si les fameuses graines se trouvent soudain dans d'autres conditions que celles de chez Pascal Poot, elles vont s'empresser de bloquer les gènes dont elles n'ont plus besoin.et d'en activer d'autres.

Bon, l'épigénétique et sa transmission à la génération suivante via les graines, ainsi que la réversibilité des blocages, c'est du sûr et certain, démontré sci-en-ti-fi-que-ment comme on dit dans les pubs. Comment ça marche exactement dans le détail ? C'est loin d'être complètement élucidé.(5,6)

Dans le cas des tomates, en particulier, bien des choses restent floues mais les recherches à leur sujet vont bon train. C'est que le marché de la tomate représente un paquet de fric.

Hypothèse 3 : les mycorhizes

Au fil des années, des interactions se seraient créées entre les plantes et les microorganismes présents dans le sol, permettant une meilleure résistance à la sécheresse (7).

On peut aussi imaginer que ce ne soient pas les tomates qui aient changé mais les qualités du sol dans lequel elles poussent. C'est une hypothèse avancée par Jérémie Zerbib (8). Pour sa thèse de doctorat en physiologie, il a semé dans le "potager en Santé" de Pascal Poot, des semences issues des cultures de celui-ci en même temps que des graines du commerce. Il a comparé leur résistance à la sécheresse, leur rendement et la qualité des tomates récoltées. Voici les résultats :

Nos résultats ne montrent aucune différence, en conditions de stress hydrique au champ, entre des variétés cultivées régulièrement sur ce site et des variétés commerciales. Alors, on peut se demander si d’autres facteurs liés au site d’exploitation, tels que les microorganismes interagissant avec les racines de la plante pourraient être à l’origine de la tolérance accrue au stress hydrique.

Je précise que c'est la seule étude scientifique portant sur les tomates de Pascal Poot que j'aie trouvé ! Bizarrement, on n'en parle nulle part !

Du coup, on peut creuser l'idée et avancer d'autres hypothèses allant dans le même sens. Voici, pour ceux qui sont encore là, quelques idées :

- A force de recouvrir son sol de matières organiques, Pascal Poot a amélioré les qualités de son sol : celui-ci retient une plus grande quantité d'eau.

- Les tomates, poussant dans un sol plus riche et vivant, ont plus d'énergie (de réserves) , ce qui leur permet résister plus longtemps à des périodes de sécheresse.

- Comme le sol est de meilleure qualité, les microorganismes, vers de terre et champignons divers s'y développent sans doute mieux qu'avant l'arrivée de Pascal Poot et on sait combien c'est important (7).

- Au cours des années, Pascal Poot a probablement (peut-être même sans s'en rendre compte), adapté sa manière de cultiver. Par exemple, dans l'une de ses vidéos, il explique qu'il coupe les racines d'une haie de cyprès pour éviter la concurrence.

- Etc... si vous avez des idées, allez-y !

Vous allez me dire qu'après avoir lu tout ça, on n'en sait pas plus. C'est vrai. Et ces différentes hypothèses ne s'excluent pas les unes les autres. Mais, quand on ne sait pas, on ne sait pas... et on n'invente pas ! Je vous livre l'état de mes réflexions et je suis loin d'avoir une opinion définitive sur la question.

Et vous ?

Des articles et vidéos plus ou moins sérieux consacrés à Pascal Poot

(1). FR33M4N R0CKW00D, Des tomates qui poussent sans eau ni pesticides ! PASCAL POOT nous prouve qu’on peut éduquer les plantes avec un peu de savoir-faire et de patience, Lumière de Gïa, juillet 2015. (Lire)

(2). Arte Journal ,Pascal Poot 1 juin 2015.(Regarder sur Youtube)

(3). Caroline Fontaine, Agriculture alternative : des tomates sans arrosage et sans pesticides Paris Match | Publié le 28/04/2019. (Lire)

Le potager de vie : site internet de vente en ligne de Pascal et Rachel Poot où l'on peut trouver de nombreuses vidéos ... et acheter des graines et des stages .(Visiter)

J’arrête là : il suffit de faire une recherche "Pascal Poot" pour trouver des dizaines de résultats. C'est une star !

Une vidéo pédagogique sur la sélection des plantes par l'Homme

(4). TS_Bilan_Chapitre2: La plante domestiquée, SVT4 you. (Visionner sur youtube)

Un article et une vidéo l'épigénétique. Un peu pointus sur mais en français !

(5). Epigénétique, Un génome, plein de possibilité ! Dossier réalisé en collaboration avec Déborah Bourc'his, unité Inserm 934/CNRS UMR 3215/Université Pierre et Marie Curie, Institut Curie, Paris (lire)

(6). QU'EST-CE QUE L'ÉPIGÉNÉTIQUE ? Conférence de Nathalie Dostatni lors de la Nuit des Sciences et des Lettres (juin 2016). Nathalie Dostatni est chef de l’équipe Plasticité épigénétique et polarité de l'embryon à l'Institut Curie et professeure à l’UPMC. (Visionner sur Youtube).

Une vidéo qui explique ce que sont les mycorhizes et leur rôle dans le sol

(7). Les mycorhizes, Sciences terre et vie, 15 avr. 2019. (visionner sur Youtube)

Le résumé en ligne de la thèse de doctorat de Jérémie Zerbib

(8). Jérémie Zerbib, Relations trophiques entre la plante cultivée et les champignons mycorhiziens à arbuscules. Importance des champignons mycorhiziens à arbuscules sur la production végétale (en termes de quantité et qualité), 2018. (Lire).